劉毅

清代迎春儀式(資料圖片)

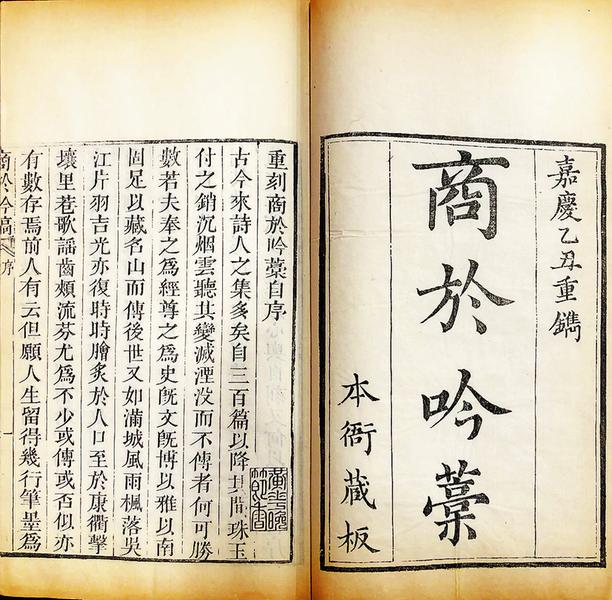

年節無事,繼續整理校注清嘉慶年間商州知州陳祁《商于吟稿》,讀到幾首與迎春舊俗有關的詩作,從中可略窺200多年前州城士民歡慶佳節的情景,頗有意趣,特錄于此,以饗諸君。

嘉慶五年(1800)正月初,立春前夕,陳祁作《迎春》詩:

東郭飏青旗,鞭牛習舊儀。

酒先春熟早,梅為閏開遲。

農動兒童報,年豐父老熙。

寇塵風掃蕩,猶記笠漁詩。

迎春是我國古代祭禮之一。《禮記·月令》載:“(孟春之月)立春之日,天子親率三公、九卿、諸侯、大夫,以迎春于東郊。還反,賞公卿大夫于朝。命相布德和令,行慶施惠,下及兆民。”古時地方官,例于立春前一日,公服率紳耆吏役,鼓樂出迎春牛、芒神于東郊,謂之“迎春”。《后漢書·祭祀志·迎春》載:“立春之日,皆青幡幘,迎春于東郭外。”詩中的“東郭”在今商州城區東關一帶。

14年后的嘉慶十九年(1814)冬,商州東店子王巷人王時敘“旅食京師,言歸未能。回憶故鄉風土,得絕句一百四首……命之曰《商州山歌》。”《商州山歌·其八》詩曰:“東郊先日鬧繁華,彩仗青幡夾道斜。一夜微風吹細雨,迎春開遍小黃花。”對立春前一日一夜微風細雨、漫山遍野迎春花盛開、通往東關春場的道路兩旁彩飾的儀仗及青旗獵獵作響、州城士民夾道迎春的熱鬧場景進行了生動地描繪。

據載,迎春在我國已有3000多年歷史,立春時天子親率三公九卿、諸侯大夫去東郊迎春,祈求豐收。回來后,要賞賜群臣,布德令以施惠兆民。為什么要在東郊迎春呢?因為“斗柄東指,天下皆春”,且迎春時所祭祀的句(讀gōu)芒(即勾芒),相傳為古代主管樹木的官,稱木神,也是主管農事的官,又稱芒神,同時也是司春之神。傳說他居住在東方,所以就將祭祀的活動定在了東方。后來,這種活動逐漸影響到民間,使之成為世代沿襲的迎春活動。

到了清代,迎春儀式演變為全民參與的重要民俗活動。據《燕京歲時記》載:“立春先一日,順天府官員在東直門外一里春場迎春。立春日,禮部呈進春山寶座,順天府呈進春牛圖,禮畢回署,引春牛而擊之,曰打春。是日,富家多食春餅,婦女等多買蘿卜而食之,曰咬春,謂可以卻春困也。”

打春即鞭牛,猶鞭春,謂打春牛以示迎春。唐代詩人元稹《生春·其七》詩有:“鞭牛縣門外,爭土蓋蠶叢。”據乾隆《續商州志·典禮·迎春》載:“立春前一日,迎春于東郊。立春日鞭春、送春牛。”

關于商州“鞭牛”舊俗,州城名宿李克昌老先生曾于二十世紀八十年代撰文以述。

立春這天,有“打春”的活動。立春前一日,把由府衙有關差役置辦的“春牛”(扎糊的模型)及裝扮的“芒童”(牧童),以五營四哨的樂隊儀仗,通過大街送往“春場”(專為打春用的地方,在城東一里許的北坡下),謂之“迎春”。

立春當日,有關人等均前往春場參加打春儀式,臨近“交節”(節氣交替)時分,由州牧(當時商縣置州)持以紅綠布條做的鞭子打“牛”,即謂“打春”。其時,圍觀群眾甚多,藉此儀式以勸農耕,宣示春耕生產的開始。民間則傳為立春時節耕牛將有大難,所以,養牛人家在立春之日必須給耕牛吃飽、喝足、經管好,以防不測。實則是過了“立春”,將開始春耕,喂好耕牛,以迎接春耕大忙。

“打春”這一活動,于農村動員春耕頗有意義,但卻從民國初年就慢慢沒有人舉辦了。

“酒”即春酒,一般指冬釀春熟之酒,供新年、迎春及立春家宴時飲用。明代殷奎《立春日與瞿允同縣宰飲酒》:“故人昨日故鄉來,春日今朝春酒開。”吃春酒在清代是相當普遍的習俗。康熙年間,商州知州王廷伊編纂的《續修商志·典禮志·節序》載:“立春前一日,有司官屬東郊序坐,簪花行酒,扮演春戲。民間鼓吹,賀新春。立春日,鞭春,送春牛,飲春酒,茹春餅。”

梅花于早春時盛開,繁花似錦,暗香四溢。宋代衛宗武在《和詠梅其一》一詩中贊它:“獨占東風第一籌,孤芳不與眾芳侔。”而清嘉慶五年(1800)有閏四月,故“梅為閏開遲”。

立春時節,天氣轉暖,陽氣生發,農事始動。《禮記·月令》載:“(孟春之月)是月也,天氣下降,地氣上騰,天地和同,草木萌動,王命布農事。”衛宗武《山行》即有:“花事已闌農事動,村村雨足一犁耕。”春動農事,至今猶然。現今,耕牛漸稀,但鄉民們不誤農事,于正月中播種洋芋、清除麥田雜草……為了豐收的年成,開始辛勤地勞作。

詩中的“笠漁”指王笠漁,時任商州吏目,作者在詩下原注“王笠漁少府去歲《立春》詩有‘春風蕩寇塵’之句”。嘉慶初年,白蓮教起義風起云涌,義軍長期活動于四川、湖北、河南、陜西邊境地帶,清廷屢次派兵遣將追剿,前后歷時九載。商州地連楚豫,境內烽煙不絕,故謂“寇塵”。

立春當日,陳祁又作《春帖子詞》,并注“庚申正月十一日,立春。”庚申即清嘉慶五年(1800)。

其一

東閣報梅開,春從天上回。

鞭牛占歲稔,稌黍看成堆。

春帖子也稱春端帖子、春端帖、春帖。宋制,翰林書春詞,以立春日剪貼于宮中門帳,謂之春端帖子。文字以工麗為尚,體近宮詞,多用絕句;大都粉飾太平,或寓規諫之意。南宋周密《武林舊事·立春》載:“(立春日)學士院撰進春帖子。”清代沈初《西清筆記·紀典故》載:“每歲立春日前,進春帖子詞。”

“東閣報梅開,春從天上回。”意思是說,早春時節,州城處處梅花盛開,歲序更替,春意從天而降,大地生機盎然。“東閣報梅”用“東閣官梅”典故。南朝梁何遜《揚州法曹梅花盛開》詩:“兔園標物序,驚時最是梅。銜霜當路發,映雪擬寒開。枝橫卻月觀,花繞凌風臺。朝灑長門泣,夕駐臨邛杯。應知早飄落,故逐上春來。”清人江昉刻本《何水部集》于此詩下注云:“(何)遜為建安王(蕭偉)水曹,王刺揚州,遜廨舍有梅花一株,日吟詠其下,賦詩云云,后居洛思之,再請其任,抵揚州,花方盛開,遜對花彷徨,終日不能去。”何遜對梅花的一片癡情,是其寂寞苦悶時的寄托所致。唐代杜甫《和裴迪登蜀州東亭送客逢早梅相憶見寄》詩據此有“東閣官梅動詩興,還如何遜在揚州”之詠,后以“東閣官梅”為賞梅賦詩或詠梅之典。“東閣”源于杜甫之詩,故址在今四川簡陽市東,也稱東亭。“東閣梅”本指杜甫東閣、蜀州東閣之梅,宋元后卻演變為揚州東閣、何遜東閣之梅。元代薩都剌《送僉事王君實之淮東》詩有:“使君臘月揚州去,東閣梅開雪壓枝。”

“歲稔”謂年成豐熟,稔指谷物成熟。唐代白居易《泛渭賦序》:“上樂時和歲稔,萬物得其宜。”《后漢書·法雄傳》:“在郡數歲,歲常豐稔。”“稌黍”指稻谷等糧食,稌即稻,《詩經·周頌·豐年》:“豐年多黍多稌。”傳:“稌,稻也。”

其二

祭罷句芒社鼓喧,傳柑節近正開軒。

遲春十日非無意,留取辛盤待上元。

“句芒”即“勾芒”,在古代非常重要,迎春時祭祀句芒的風俗,從周朝一直延續到清末民初。句芒是木神(春神),木盛于春,故春時祭之。《禮記·月令》:“(孟春之月)其帝太暤,其神句芒。”傳說句芒鳥身人面,乘兩龍。唐代閻朝隱《奉和圣制春日幸望春宮應制》:“句芒人面乘兩龍,道是春神衛九重。”后來句芒的形象演變成了春天騎牛的牧童,頭有雙髻,手執柳鞭,也稱芒童,現在在年畫中時有見到。“社鼓”為舊時祭神時所打的鼓樂。古時,常于社日祭祀社神,分春、秋兩社。春社為立春后第五個戊日,秋社為立秋后第五個戊日,適當春分、秋分前后。南宋陸游《春社》詩有:“太平氣象吾能說,盡在冬冬社鼓中。”明代方太古《社日出游》詩說:“村村社鼓隔溪聞,賽祀歸(資料圖片資料圖片)來客半醺。水緩山舒逢日暖,花明柳暗貌春分。”

“傳柑節”即農歷正月十五。北宋時上元夜于宮中宴近臣,貴戚宮人以黃柑互相饋送,謂之傳柑。“柑”諧音“官”,用來祝福加官晉爵。北宋蘇軾《戲答王都尉傳柑》:“侍史傳柑玉座傍,人間草木盡天漿。”明代程嘉燧《潞安元夕》詩有“佳節太平難際遇,傳柑燈宴說京華”之句。

“遲春”指立春(節氣)較晚。由《其一》可知,清嘉慶五年(1800)正月十一日立春,故曰“遲春十日”。北宋張耒《寺西閑步》:“閏月遲春候,輕陰弄晚晴。”

“辛盤”,舊時元旦(農歷正月初一)迎春,用蔥、韭、蒜、薤等辛菜作食品,謂之辛盤,取迎新之意。南朝梁宗懔《荊楚歲時記》引晉周處《風土記》:“元日造五辛盤。正元日五薰煉形,五辛所以發五藏之氣。”南宋吳文英《解語花·檐花舊滴》:“還斗辛盤蔥翠。”“上元”,農歷正月十五日為上元節,十五夜稱“元夜”“元宵”。

其三

銀幡彩勝影飄搖,日暖欣看玉燭調。

料得東風能解凍,妖氛如雪一齊消。

“銀幡”也作“銀幡”,指用銀箔制作的幡勝。南宋陸游《木蘭花·立春日作》:“春盤春酒年年好,試戴銀幡判醉倒。”“幡”同“幡”,指冠上的巾飾。“彩勝”,唐宋時立春日,用有色絹、紙等剪成的小幡或其他飾物,叫作彩勝,也叫幡勝、幡勝,插于頭發上或系于花枝,表示迎春,并互相饋贈,后來成為裝點節令的一般飾物。唐代張繼《人日代客子是日立春》:“遙知雙彩勝,并在一金釵。”北宋蘇軾《次韻曾仲錫元日見寄》:“蕭索東風兩鬢華,年年幡勝剪宮花。”

“玉燭調”即“調玉燭”,謂四季氣候調和,四時之氣和暢,形容太平盛世。唐代杜甫《喜聞盜賊蕃寇總退口號五首》:“大歷二年調玉燭,玄元皇帝圣云孫。”仇兆鰲注:“玉燭云孫,喜太平有象。”玉燭指四時調和之氣,言人君德美如玉,可致四時和氣之祥。戰國尸佼《尸子·仁意》:“四時和,正光照,此之謂玉燭。”《爾雅·釋天》:“四氣和謂之玉燭。”

“東風”即春風。《禮記·月令》載:“(孟春之月)東風解凍,蟄蟲始振。”“妖氛”在此意似“寇塵”,均指白蓮教起義之事。作者在歡慶立春之余,仍不忘政事,期盼著白蓮教起義能如白雪一般,在和煦的春風下,慢慢消散。

時光悠悠,歲月流轉。時至今日,迎春、鞭牛等習俗已經不再延續,但商州數千年的悠久歷史可鑒,勤勞淳樸善良的商州民眾對幸福生活的追求不變,追古思今,令人難以忘懷。